在很多家庭里,父母常常有这样的困惑:

“孩子最近越来越沉默,不再和我说心里话。”

“我问他在学校过得怎么样,他就说‘还行’;再问下去就嫌我烦。”

“以前什么都告诉我,现在好像有了秘密。”

这种从“亲密”到“疏离”的转变,让许多家长焦虑又无力。

其实,这不是孩子故意冷漠,而是他们正在经历青春期心理成长的重要阶段。

他们的不愿表达,并非情感缺失,而是情感表达方式的改变。

青春期的孩子,正处于自我意识高速成长的阶段。

他们开始想:“我是谁?”、“我和父母的界限在哪里?”

为了建立独立的身份,他们本能地会减少对父母的情绪依赖,

甚至选择“沉默”来表达自主。

心理学上,这种现象叫作**“心理分离”**——

孩子不再完全依附父母的情感支持,而试图靠自己调节。

在家长看来是“冷漠”、“不沟通”,

但对孩子而言,这恰恰是走向成熟的第一步。

他们不说,并不是没有情绪,

而是正在学习“如何自己面对情绪”。

许多父母在孩子刚开口时就立刻下结论:

“这点小事有什么好哭的?”

“你就是想逃避学习吧?”

于是孩子学会了闭嘴——

因为情绪还没说完,解释权就被剥夺了。

孩子想说“我很累”、“我不想上学”,

但如果得到的回应是“你就是懒”、“别人都能你为什么不行”,

他们便会觉得:“我的情绪是不被允许的。”

久而久之,情绪被压抑,沟通通道自然关闭。

青春期的自尊心极其敏感。

哪怕是无心的一句:“你这点事也哭?”

都可能被理解为“不被尊重”。

于是他们宁愿保持冷静的表象,也不愿袒露内心的脆弱。

在很多家庭中,父母与孩子之间的沟通往往陷入两种极端:

父母用理性压制情绪:希望孩子“想开点”“要坚强”;

孩子用沉默保护自我:担心一旦表达就会被批评。

于是,家庭关系变成了一种“情绪真空”——

每个人都在彼此身边,却都不再真正倾听。

心理学家戈特曼指出:

家庭中最重要的教育,不是知识传递,而是“情绪教养”。

孩子只有在被理解和被允许表达情绪的环境中,

才能学会正确的情绪调节方式。

当家庭只关注“成绩”“表现”,忽略“感受”“体验”,

孩子就会把“真实情绪”藏在面具之后。

当孩子表达负面情绪时,不要急着劝、教、批评。

可以先回应:

“我听到了,你今天真的挺难受的。”

“你想说的我都在听,我们先不急着解决问题。”

这样的回应能让孩子感到:

“我可以被看见,而不是被否定。”

共情不是迎合,而是设身处地去感受对方的情绪。

当孩子说“我讨厌上学”,

父母可以先问:“是因为压力太大,还是和同学有矛盾?”

而不是马上回应:“不去上学怎么行?”

理解先于引导,情绪才能顺利流动。

否则,任何教育都只是“逆风灌输”。

很多孩子之所以不会表达,是因为从小没看到过“情绪被温柔对待”。

家长若总是压抑自己的情绪、假装坚强,

孩子也会学到——“表达情绪是不安全的”。

不妨在日常中适度示范:

“我今天工作有点烦,但我准备出去走走调整一下。”

“我也会有不开心的时候,不过我知道慢慢会好。”

这样的示范能潜移默化地告诉孩子:

情绪不是羞耻,而是一种人类本能。

如果孩子长期出现以下情况:

对家人拒绝沟通,情绪波动明显;

频繁失眠、焦虑或自责;

在学校明显孤立或出现行为冲突;

这时,家庭沟通已不足以恢复平衡。

家长应及时寻求心理咨询师或青少年心理辅导机构的帮助。

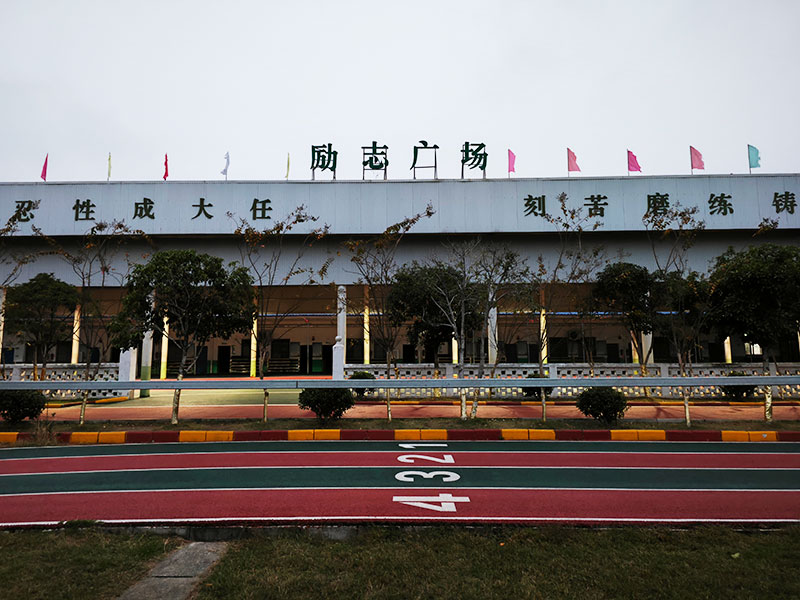

像湖北正苗启德青少年特训学校等专业机构,

通过心理测评、情绪疗愈课程与家庭系统辅导,

帮助青春期孩子重建情绪表达能力与自我认同感。

青春期的沉默,并不是拒绝爱,而是对“被理解”的渴望。

家长若能放下评判、真心倾听,

就能让孩子感受到:“我的情绪是被允许的,我的世界有人懂。”

当孩子从“被压抑”走向“被理解”,

沟通的大门就会再次打开。

教育的最高形式,是陪孩子学会与自己和解。

而这一切,始于——被允许真实地表达情绪。