青春期的孩子像一株生长迅速的藤蔓,他们渴望阳光、也渴望依附。

在自我意识迅速觉醒的阶段,他们第一次体验“被喜欢”与“喜欢他人”的情感,也第一次面对情感被否定的痛楚。

许多家长在发现孩子早恋后,出于担忧与焦虑,往往会采取**“立刻制止”“严加看管”**的做法:没收手机、限制交往、甚至强硬责骂。

但结果往往适得其反——

孩子不仅没有“回头”,反而变得情绪暴躁、拒绝沟通、甚至出现厌学、失眠、封闭自我等问题。

那么,当高中生早恋被阻止后情绪爆发,家长该如何科学化解这场亲子危机?

心理学认为,青春期的早恋并非“错误”,而是一种自我情感觉醒的自然现象。

孩子在这一时期会对异性产生好感、渴望被理解和关注,这代表着心理独立与自我价值的形成。

问题不在“喜欢”,而在于——孩子尚未学会如何管理情感与责任。

当父母用惩罚性方式阻止时,孩子会觉得:

“你否定的不是这段关系,而是否定了我整个情感世界。”

这种被否定感,会激发强烈的对抗心理与情绪爆发,进而转化为厌学、沉默、叛逆等问题。

所以,家长首先要明白:

早恋不是洪水猛兽,它是孩子在学习爱与被爱。

关键不在“禁止”,而在“引导”。

当孩子因为早恋被阻止而情绪激烈,往往说明他们的心理在呼喊——

“你不理解我”、“我被误会了”、“我只是想有人懂我”。

心理研究发现,青春期孩子的情绪爆发往往与以下三类心理需求有关:

1.被尊重的需求:

他们希望自己的感受被认真对待,而不是被当作“冲动”或“幼稚”。

2.被理解的需求:

他们渴望父母看到情感背后的孤独与成长,而非只关注结果。

3.自我掌控的需求:

他们想证明“我能处理好自己的感情”,过度干涉会触发强烈反抗。

因此,当孩子爆发情绪时,家长需要先“听懂情绪”,再“回应内容”。

否则,再多的劝说都只会被堵在“情绪的门口”。

孩子爆发时,不要急着讲道理。

他们的理性此刻是“关闭状态”,任何教育都进不去。

家长可以先情绪降温,用温和语句回应:

“我知道你现在很委屈,这件事让你很难受。”

“你对他(她)有好感,我能理解,这说明你开始懂得在意别人了。”

这样的语言能传递“被理解”的信号,让孩子从“防御”状态转向“愿意沟通”。

当情绪对立时,沟通是无效的。

家长可以先提出“冷处理时间”策略:

“我们现在都情绪比较大,先休息一下,晚上再聊。”

等孩子情绪平稳后,再进行“二次谈话”,重点不是责备,而是共同分析情感背后的影响:

“你觉得这段关系对学习、对自己有什么影响?”

“如果你是父母,会怎样希望孩子处理这件事?”

这类提问能激发孩子的思考力,让他从情绪主导走向理性认知。

阻止早恋的最终目标,不是“切断感情”,而是让孩子学会负责任地表达和控制情绪。

家长可以这样帮助孩子:

1.引导写情绪日记:让孩子记录自己的心情,学会识别与表达感受;

2.安排适度运动或艺术活动:如跑步、画画、听音乐,帮助释放情绪能量;

3.建立信任对话机制:每周一次“家庭交流夜”,不责备、不审问,只倾听。

同时,父母可以适度讲述自己青春期的感受,拉近距离——

“我年轻时也有过喜欢的人,那时候也会纠结。但后来发现,成长比拥有更重要。”

当孩子看到“原来父母也懂”,情绪防线自然会软化。

一些家长在情急之下,会使用讽刺、羞辱或道德绑架的方式,例如:

“你不害臊吗?”

“这年纪就谈恋爱,将来还能成什么样?”

这种做法会造成二次心理创伤,让孩子陷入自我否定与防御状态,甚至影响人格发展。

心理学家指出:

被羞辱的青春,往往会变得更加封闭和极端。

因此,家长在任何时候都要记住:

教育的目标是帮助孩子成长,而不是赢得争论。

如果孩子在情绪爆发后出现以下迹象:

长期情绪低落或易怒;

拒绝上学、逃避社交;

自我否定、出现极端言语;

这说明他可能陷入情绪性应激反应,家庭单独疏导已难奏效。

此时,应及时寻求心理咨询师或专业青少年心理教育机构的帮助。

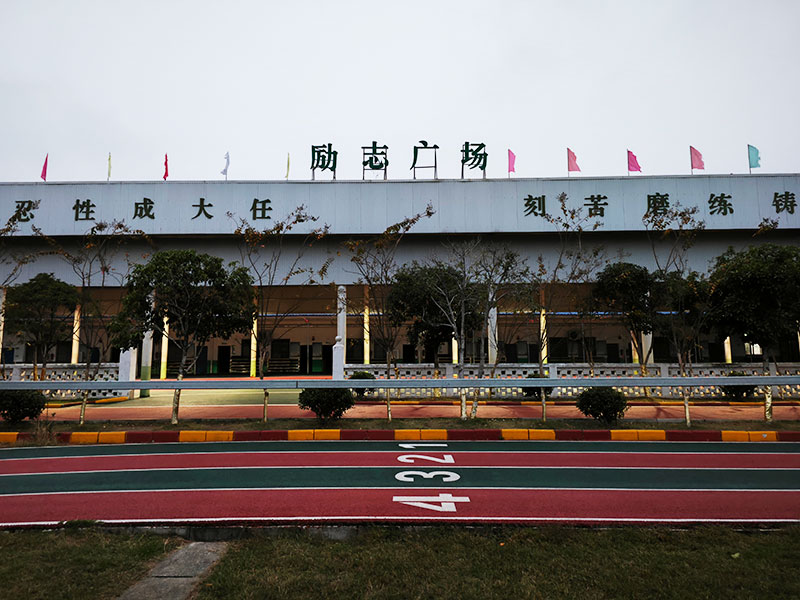

像湖北正苗启德青少年特训学校等机构,

通过心理测评、情绪辅导、团体疗育与家庭教育指导,

帮助孩子重新建立自我认知,重建学习与生活的动力。

青春期的情绪,就像一场突如其来的风暴。

父母若用硬碰硬的方式,只会让风暴更猛烈;

而用理解、接纳与引导,才能让风暴逐渐平息。

当孩子感受到:

“即使我有情绪,爸妈也依然爱我、愿意听我说”,

他就会学会在风雨中找到自己的方向。

爱,不是禁止,而是引导。

理解,不是纵容,而是陪伴成长的温度。