“我家孩子一回家就抱着手机,一天不说几句话,拿都拿不下来。”

“我一收他手机,他就发脾气、摔门、甚至绝食。”

在数字化时代,“孩子手机不离手”已经成为无数家庭面临的真实困扰。作为父母,我们到底是应该强制收掉手机,还是耐心沟通谈一谈?

在这场关于“管控”与“理解”的拉锯战中,真正有效的家庭教育,或许需要跳出非黑即白的框架,找到更深层的解决思路。

很多家长看到的是孩子在刷短视频、打游戏、社交聊天,却忽略了这背后隐藏的心理信号:

当学习压力大、亲子关系紧张、现实社交困难时,孩子很容易把手机当作情绪的“避风港”。

部分青少年之所以沉迷手机,不是因为手机真的那么好玩,而是他们不知道除了玩手机还能做什么,对生活缺乏规划与热情。

当家庭沟通单一、缺乏情感交流时,网络世界成了他们获得理解、归属感的替代品。

面对孩子的手机沉迷行为,父母往往陷入两个极端:

强行收手机,确实能“立刻见效”,但孩子往往会采取对抗行为:偷偷玩、撒谎藏、情绪爆发,甚至产生强烈逆反心理,破坏亲子信任。

而一味“讲道理”“苦口婆心”,在孩子看来可能只是“唠叨”,缺乏实际约束力,也容易被当耳旁风。

✅ 真正有效的方式,是“界限中的尊重,沟通中的引导”。

与其临时起意“抢手机”,不如与孩子制定一份清晰的“使用规则”:

每天玩手机不超过多久

使用前先完成学习任务

不准带手机进卧室或饭桌

让孩子参与规则制定,他才会更愿意遵守。

很多孩子沉迷手机,是因为生活里“只有手机能带来快乐”。父母要尝试:

鼓励运动、阅读、兴趣班

一起做饭、散步、看电影

培养亲子共同活动的仪式感

当现实生活比手机更有吸引力,孩子自然会减少依赖。

手机依赖往往是某种心理问题的“外化表现”。父母应关注:

孩子最近是否焦虑、孤独、压抑?

是否在学校或朋友圈受到挫折?

是否觉得在家得不到理解和支持?

当你真正“听懂”孩子内心,手机问题才有可能迎刃而解。

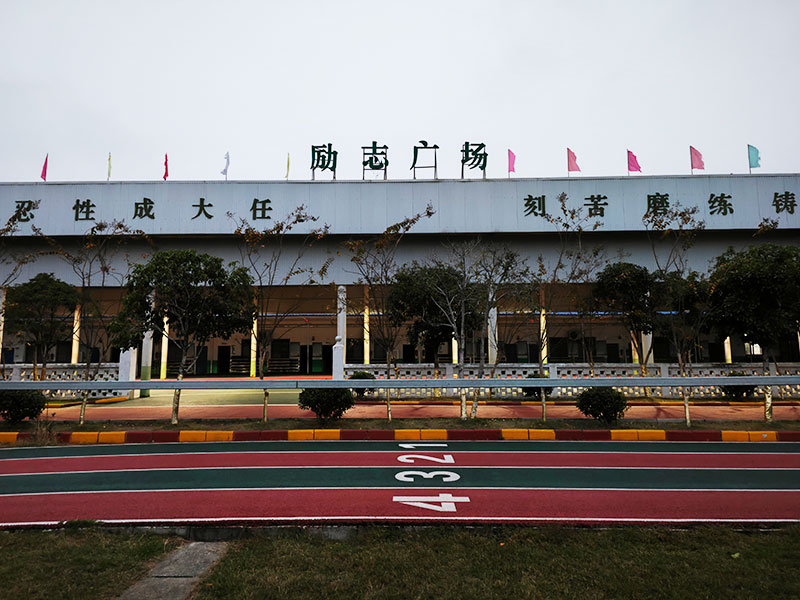

在湖北正苗启德青少年特训学校,我们接触了大量因手机沉迷而出现学习退步、亲子对抗、社交障碍的案例。我们始终认为:

手机只是表象,核心在于家庭沟通模式和孩子心理健康的重建。

我们通过系统化课程帮助家庭:

重建孩子的时间管理与自控能力

解决因手机引发的情绪问题与认知偏差

教授父母科学干预策略,避免教育“误伤”

当孩子手机不离手,家长要记住:管得住行为,不如走进他的内心。教育的最高境界,不是压服,而是唤醒;不是收走手机,而是激发孩子放下手机的主动性。

与其日复一日地争吵,不如从今天起,试着理解孩子的需求,建立真正有效的沟通机制。这才是孩子摆脱手机依赖、重新回到现实生活的关键一步。